|

Sparsi per le campagne della Sardegna e spesso sconosciuti persino agli addetti ai lavori, piccoli gioielli di architettura religiosa conservano e

raccontano una porzione di quella storia minore caratteristica di tanti abitati

dell’Isola. Data l’estrema penuria di tracce documentarie, soltanto l’analisi filologica

dei singoli monumenti riesce a giustificare una datazione e una collocazione storica.

Tra questi edifici, alcune cappelle minori nella provincia di Sassari - ormai

ignote ai più per sfortunate vicende umane - richiamano l’attenzione su alcuni

filoni di ricerca completamente inesplorati.

Nella fraseologia corrente anche degli addetti ai lavori, nel parlare degli stili dell’architettura religiosa medievale della Sardegna ricorrono termini quali Romanico “Pisano”, o “Toscano”, o “Lombardo”, o “Francese”, o, ancora, Gotico “Aragonese”. Tutte le centinaia o forse migliaia di chiese bassomedievali sarebbero state ideate e costruite solo ed esclusivamente da progettisti e manodopera non sardi. L’affermazione è valida per le grandi opere, legate ad una committenza ricca che poteva permettersi di richiamare nell’Isola i progettisti di grido dell’epoca.

Ma chi non poteva disporre di forti risorse economiche si rivolgeva a progettisti più alla portata del proprio portafoglio.

È abbastanza evidente che la maggior parte delle comunità rurali sarde medievali, di piccole o ridotte dimensioni demografiche (100-200 abitanti), paragonabili ai furriadroxius

del Sulcis, non poteva sostenere spese notevoli per edificare la propria chiesa parrocchiale. Eppure, tra ancora esistenti e allo stato di rudere, si conservano oltre settecento chiese e cappelle in stile “Romanico”, di cui solo un quinto sono state studiate, e di queste appena una cinquantina sono state collocate temporalmente. La maggior parte delle rimanenti sono nel buio totale.

In località Curos, due chilometri a sud-ovest dell’abitato di Monteleone Roccadoria, sui bordi di un invaso artificiale, si stende un piccolo altopiano. Con lo sguardo rivolto a sinistra della strada statale 292, andando verso Alghero, e all’altezza della più conosciuta necropoli prenuragica di Pottu Codinu, può capitare di scorgere in mezzo alla boscaglia la parete di una chiesa diroccata.

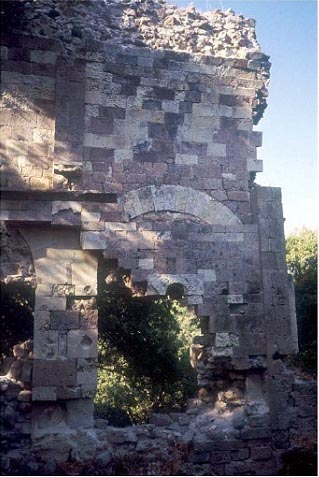

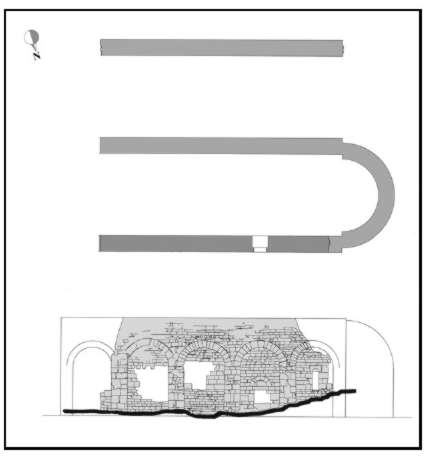

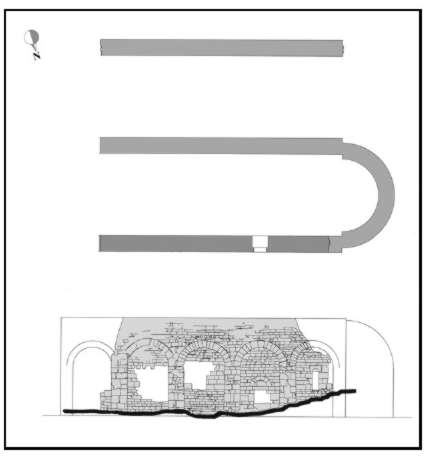

La tradizione secentesca ricordava un monastero di Santa Maria de Curos, appartenuto a benedettini ignoti. Della struttura romanica rimane il prospetto nord in conci ben squadrati e disposti secondo filari diseguali (ma non mancano quelli tagliati irregolarmente). L’aula era caratterizzata da un paramento coi conci a vista e copertura a botte. Sulla quarta campata si apre una porta laterale, con arco di scarico e lunetta, e architrave monolitico; nelle campate seconda e quinta, in origine a metà altezza, tracce di monofore a tutto sesto, a doppio strombo.

L’edificio, a forma basilicale, è costruito in conci di calcare che si alternano - senza alcun disegno logico - a blocchi di basalto

marrone scuro. La bicromia casuale, presente nell’unico prospetto superstite, non

dipende dalla composizione architettonica. È altrettanto assente la rigida successione di

filari orizzontali bianchi e neri, tipica del romanico pisano della Santissima Trinità di Saccargia o del San Pietro di Sorres.

Non è chiara la conformazione in pianta: attualmente residua quella che sembra essere l’unica navata (internamente metri 14,97 per 5,10).

Appare evidente che non lo fu, poiché dalle rovine ne affiora una seconda, nel settore meridionale.

L’analisi approfondita sfata persino la tesi della pianta a due navate, atteso che nel lato settentrionale è tangibile una sequenza di arcate tamponate, segno di una riduzione planimetrica. Dai resti di imposta nella parete “esterna” del fianco settentrionale - poco visibili per la verità - si potrebbe dedurre una copertura a botte anche per le navate laterali.

Il secondo impianto della chiesa - dopo il crollo delle volte sino alle reni, forse per errori di progettazione - vide la trasformazione della pianta in un’unica navata. Probabilmente ciò avvenne nel giro di pochi anni, vista la sostanziale somiglianza tra i due paramenti murari. Interessante il ricco campionario di simboli incisi nei paramenti interno ed esterno del fronte settentrionale: la rosa a sei e otto petali, il nodo di Salomone nella mostra di una monofora, ecc.

La presenza della volta a botte con gli arcs doubleau farebbe pensare ad una struttura romanica di modi cistercensi, o perlomeno francesi, data l’attività di

numerosi e colti progettisti in quell’area. La volta appunto, non sembra essere stata archiacuta, ma piuttosto a tutto sesto. E proprio a possibili maestranze

d’Oltralpe sembrano richiamare alcuni confronti formali. La chiesa di Curos è

compresa in un complesso di chiese medievali della provincia di Sassari che, inspiegabilmente, sono orientate con l’abside a nord-ovest: San Nicola de Silanos (Sedini), Santa Margherita de Ardo (Sassari), Santa Maria de Ardo (Sassari). Tutte sono ubicate lungo i tracciati in cui, dalla seconda metà del XII secolo, si inserirono monasteri cistercensi. Analogie con le chiese cistercensi di Santa Maria Cabuabbas di Sindia e di Santa Maria di Coros (Ittiri) si riscontrano pure nella copertura con pesante volta a botte e negli importanti spessori murari: nella Curos di Monteleone Roccadoria tali dimensioni raggiungono il metro per una struttura voltata avente una luce di 5,10 metri.

La colorazione del paramento conduce, invece, a possibili maestranze pisane. Ma la sua irregolarità, che confida quasi a realizzare un gioco di macchie, di chiaroscuro, è ben lontana dalla geometrica partizione delle chiese toscane e riporta piuttosto alle listature libere dei fianchi del San Lorenzo di Rebeccu (ultimo trentennio XII secolo), San Paolo di Piscobiu

di Milis, San Nicolò di Ottana (1140-1160), San Michele di Salvenor. Tali

raffronti costituiscono una base per una possibile datazione.

Non si può escludere, infine, vista anche l’imperizia nella costruzione, che l’edificio sia opera di maestranze indigene che abbiano appreso e

combinato i modi d’importazione: sulla parete interna del prospetto superstite, nella lunetta della monofora della seconda campata, si può leggere la firma di “Mastru

Comita”, nome di chiara origine sarda (“Mastru Cumita fabri(ca)uit”).

Comunque, la rettoria di Coriaso era sicuramente attiva nella metà del XIV secolo, poiché negli anni 1341-59 versava le decime alla Santa Sede,

per la diocesi di Bosa. I cumuli di pietrame sparsi per circa due ettari nei dintorni, in tutto l’altopiano ai bordi del lago, e una copiosa sorgente, testimoniano l’esistenza di un importante agglomerato urbano, di cui, purtroppo, non si hanno che scarse tracce nelle fonti storiche. Unica citazione nel 1441, quando era ormai spopolato.

***

Traguardando il caratteristico colle di Monteleone Roccadoria, già sede di un maniero della potente famiglia genovese, in posizione speculare a Curos

è un’altra chiesa rurale di culto mariano, la Santa Maria della Salute o de S’Ispidale, anch’essa dominante su un piccolo altopiano a sud-ovest di

Romana.

A differenza della precedente, questa si è conservata sino ai giorni nostri ed è ancora officiata solo per la festa annuale.

Presenta poche caratteristiche: ad una navata rettangolare, di metri 4,40 per 7,00, e perfettamente orientata. La facciata è stata rimaneggiata da

più interventi, conserva il paramento romanico in conci squadrati, non regolari o appena abbozzati e posizionati secondo filari irregolari. Rinnovato anche

il portale, mancante di lunetta. Più sopra una finestrella a forma di croce piana.

Sulla cuspide, il campanile a vela contiene una piccola campana. Le altre pareti sono completamente intonacate. Sul prospetto orientale poche tracce dell’abside semicircolare, di circa 1,20 di diametro, mentre su ambedue quelli

laterali si apre una piccola finestrella svasata verso l’interno.

Il fabbricato maggiormente somigliante è il San Pietro di Sindia, che viene raffrontato alla vicina abbazia cistercense di Corte, della seconda metà

del XII secolo. La chiesa di Romana ha le stesse ridotte dimensioni, nella facciata liscia si apre una finestra simile. Le similitudini tuttavia si arrestano qui, poiché la Santa Maria sembra costruita con maestria inferiore: i conci sono appena sbozzati, disposti a filari di altezze irregolari. Inoltre, mentre il San

Pietro di Sindia è coperto da volte ogivali, la chiesa di Romana presenta una botte a tutto sesto, che potrebbe essere frutto dl restauro, più che d’impianto.

Inoltre, è totalmente intonacata. Per la datazione un sussidio potrebbe venire dall’analisi delle

proporzioni della facciata: come in innumerevoli chiese romaniche dell’Isola della seconda

metà del XII secolo - Santa Maria di Bonarcado, San Paolo di Milis, San Lorenzo di Rebeccu, San Gavino di Lorzia (Bono), San Leonardo di Balaiana (Luogosanto) e altre - la facciata cuspidata

della chiesa di Romana può essere inscritta in un esagono (proporzionamento ad triangulum).

Forse era la chiesa di Santa Maria di Curim, citata nel XII secolo presso la “domo” di Teclata, corrispondente all’attuale località Donnigazza, in agro di Romana.

Era lungo il tracciato della strada medievale detta Su caminu de sos Padres, percorso tra Oristano e l’abbazia di Paulis. Nei pressi era l’abitato di Teclata, citato nei documenti dal XII al XIV secolo. Nel 1346 Tachglida apparteneva a Moroello Doria. Spopolatosi nel secolo XIV, i suoi abitanti confluirono a Romana.

Non è dato sapere quale fu il destino di questa chiesa quando nella prima metà del XIII secolo i Doria s’impadronirono del

distretto del Nurkara, ed edificarono il vicino castello di Monteleone. È stata avanzata l’ipotesi che sia appartenuta all’ordine cavalleresco dei Templari, supposizione basata sulla dedica alla Madonna di un edificio appartenente nei secoli XVI-XIX ai cavalieri di Malta, che nel 1312 avevano ereditato le proprietà dello sfortunato ordine.

Comunque, nel XVI secolo una larga fascia di territorio di Romana, insieme con la chiesa ora detta di Santa Maria de Littigheddu, dipendeva dalla commenda di San Leonardo di Siete Fuentes. Nell’inventario del commendatore fra’ Anselmi (1629), conservato a Malta, si parla del Salto “dicho Litigueddu”, attuale Littighiddu, ossia tutta la parte meridionale del territorio di Romana, dalla chiesa di Santa Maria alla sorgente di Abbarghente, cioè sino a toccare i confini con Padria, Mara e Cossoine. I suoi limiti si prolungavano per 15 miglia (A.O.M. cabreo 5969). Si estendeva per 80 ettari, di cui 60 coltivati a grano, mentre le parti restanti erano incolte o coperte a bosco.

Monsignor Giuseppe Stanislao Concas, vescovo di Bosa dal 1759 al 1762, la sconsacrò poiché, come in altre chiese campestri, era in cattive condizioni ed era diventata dimora di fuorilegge. Lasciata cadere in abbandono, già nel 1780 venne citata come distrutta, e tale rimase per oltre un secolo. È stata restaurata solo nel XX secolo.

A poche centinaia di metri a nord ovest da Santa Maria de S’Ispidale era la chiesa di San Giovanni Battista, detta “di sotto terra”, forse perché

ipogeica: “San Giovanni di Sotto terra... si trova una Chiesa... la quale è tutta distrutta, senza arredi e profanata, e di cui rimangono solo le pareti, la quale stà

in piedi e dette pareti forti” (A.O.M. cabreo 5969), che venne sconsacrata su ordine del vescovo di Bosa nel 1761.

***

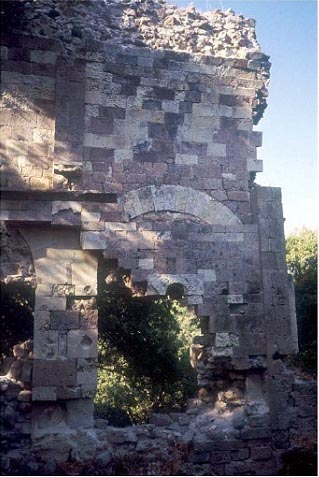

A circa sei chilometri dall’abitato di Padria, in località Musidanu, sorge quel che è

rimasto della chiesetta di San Saturnino, Santu Sedurinu nella parlata locale,

parrocchiale dell’abitato medievale di Mositano. Non si hanno notizie documentarie sulla

fabbrica romanica, ascrivibile alla prima metà del XIV secolo per le forti affinità col castello San Michele di Cagliari e la chiesa di San Benedetto di Quartu Sant’Elena. Al contrario, il

borgo di Mositano è citato intorno al 1147 (Comita de Bosove su de Musitanu). Nel 1346 Musidanos apparteneva alla famiglia sardo-genovese dei Doria, che dominavano i vicini castelli di Monteleone e Bonuighinu. Era un abitato di dimensioni medie: nel 1358 era popolato da 60 famiglie, circa 300 abitanti. L’ultima notizia

risale al 1436, quando ormai era spopolato: secondo la tradizione, i suoi abitanti

si trasferirono a Padria. La chiesa fu abbandonata qualche secolo più tardi, ma nel 1780 era ormai sconsacrata e distrutta. L’importanza dell’abitato era data

dalla sua posizione lungo la strada detta “Camino Bosano”, ovvero “Su Camminu ‘e su ‘Osincu”, che dall’agro di Padria portava a Bosa costeggiando la riva destra del Temo. Inoltre, nelle immediate vicinanze, a circa 100 metri, è una sorgente di acque termali, conosciute soprattutto in passato.

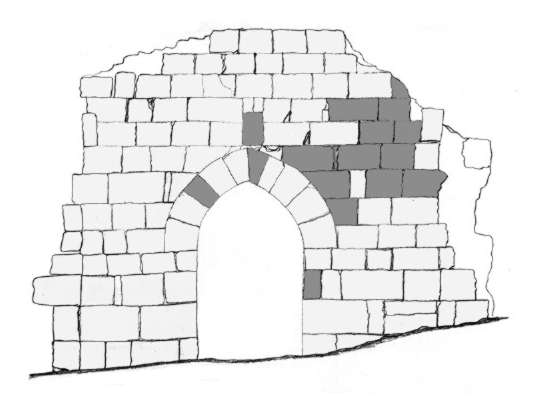

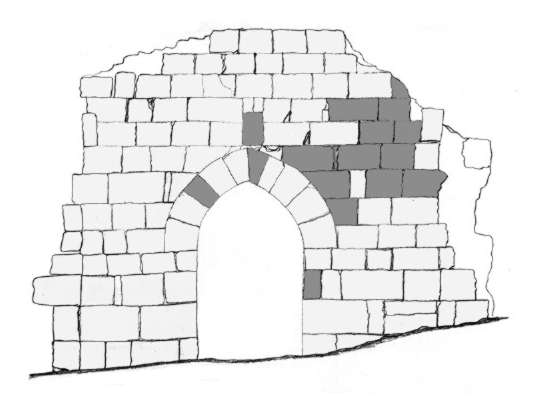

Della struttura romanica rimane la facciata principale, in cui si distinguono il portale gotico e le lesene laterali. Sul terreno si può facilmente

leggere la pianta basilicale, a navata unica, di circa 5 metri di larghezza per 8,60

di lunghezza, con un’abside semicircolare di 2 metri di raggio. Come nella Santa Maria di Curos, i conci - ben squadrati e posizionati secondo filari diseguali – sono di due materiali, bianco calcare e scuro basalto, disposti con la stessa noncuranza distributiva.

Il portale si risolve all’esterno con un arco a sesto acuto e all’interno

in un arco a sesto ribassato e impostato su alti piedritti, entrambi costruiti in conci diseguali. Tale successione di archi risponde ad un disegno diffuso in vari edifici di influsso aragonese: infatti è riscontrabile in una finestra della sala quattrocentesca del castello di Laconi, nelle porte del San Benedetto di Quartu

Sant’Elena, nell’ingresso principale e in quelli alle torri sud-est e nord-est del castello di San Michele a Cagliari, nella porta laterale del San Bartolomeo (Ortacesus),

nella finestra del primo piano del cosiddetto Palatzu di Baldu (Luogosanto).

A complicare la datazione intervengono due conci di facciata, simili a quelli individuabili nella chiesa di San Michele di Salvennor (Ploaghe). Forse anche in questo tempio lavorarono maestranze sarde edotte nei grandi cantieri di progettisti della penisola, creando una corrente stilistica autonoma, tutta locale.

Nei territori circostanti sono gli scarni resti delle chiese romaniche di San Pietro di Concas, San Paolo, Santa Maria de s’Ena Virde, e quella ricostruita di San Giorgio Dettori.

Massimo Rassu |

L'AUTORE.

L'ingegner Massimo

Rassu

svolge la libera professione

nel campo

dell'architettura e dell'urbanistica.

maxrax@tiscali.it

L’autore ringrazia l’arch. Gabriella

Frulio, il prof. Battista Saiu Pinna e il signor Luigi Usai.

Monteleone Roccadoria, Santa Maria di Curos: parete interna del prospetto nord (agosto 1997).

Monteleone Roccadoria, Santa Maria di Curos: planimetria delle parti superstiti e rilievo del prospetto con ipotetica ricostruzione. In basso: l'iscrizione di

Mastru Comita nella mostra di una monofora superstite.

Romana, Santa Maria de S'Ispidale: la chiesetta al tramonto. Sullo sfondo l'inconfondibile sagoma del colle del castello di Bonuighinu.

Romana, Santa Maria de S'Ispidale: la facciata.

Padria, Santu Sedurinu: il rilievo della facciata.

Padria, Santu Sedurinu: le parti superstiti nel luglio 1990.

BIBLIOGRAFIA

Come già detto, su queste chiese si sa ben poco, e quel poco è stato pubblicato dallo scrivente nelle

sue opere:

• Ipotesi sui Templari in Sardegna, Cagliari 1996.

• L’Ordine di Malta in Sardegna, Cagliari 1997.

• Pozzomaggiore, l’ambiente, la storia, l’arte, Cagliari 1999.

• La Geometria del Tempio, Dolianova 2002.

• La Cavalleria del Tempio, Dolianova 2003.

Sulla Santa Maria de S’Ispidale di Romana vi è inoltre un breve paragrafo a cura di

R. Coroneo, F. Picciau, V. Martis, Architettura romanica in Sardegna: nuove

acquisizioni, in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia”, vol. LVII, parte I,

Cagliari 2003, pp. 347-380 (in particolare pp. 360-362, p. 375).

Per le altre chiese di confronto per l’analisi stilistica (San Nicola de Silanos, Santa Margherita de Ardo, San Lorenzo di Rebeccu ecc.), si fa riferimento a

R. Coroneo, L’architettura romanica dalla seconda metà del Mille al primo Trecento [in

Sardegna], Nuoro 1993.

|