|

Il nuraghe è considerato giustamente il monumento simbolo della Sardegna. Ma su questo archetipo edilizio preistorico proprio della nostra Isola, e sulla civiltà che lo produsse, si sa ancora abbastanza poco, nonostante lo studio sistematico da parte degli archeologi sardi a partire dalla metà del XX secolo. Può essere capitato sentire la frase "Vedere un nuraghe è come averli visti tutti". Un aforisma quanto mai errato, in quanto tutti i tentativi di classificazione delle numerose varianti diffuse in tutto il territorio isolano si sono rivelati infruttuosi.

All'opposto, l'attuale concezione percepisce i segni culturali della civiltà sarda dell'Età del Bronzo soltanto come prova

dell'esistenza di una sola popolazione, quasi sussistesse una precoce unità del popolo sardo. Al contrario, la varietà di tipologie di nuraghi, di tombe, di segni della cultura materiale, farebbe intendere che i manufatti erano opera probabilmente di differenti popolazioni, variamente situate

nell'Isola (G. Manca 1983; 1995a).

L'archeologia ha fornito una serie di indizi verificabili sia all'interno della produzione fittile che delle strutture architettoniche. Sicuramente nel Bronzo Recente (1500-1200

a.C.) nella Sardegna centro-settentrionale era diffusa quasi esclusivamente la terracotta nota come "facies a pettine" (G. Lilliu 1982), a cui si contrapponevano nel resto dell'Isola la terracotta in pasta grigia e le olle con orlo a spigolo o a sezione triangolare (G. Ugas 1987; A. Forci & R. Relli 1999). Le aree di espansione dei due tipi di ceramica coincidono, seppur vagamente, con i settori di diffusione di due tipologie di nuraghi, con o senza la scala di accesso al piano o ai piani superiori.

Nella Sardegna centro-settentrionale la stragrande maggioranza dei nuraghi presenta la scala elicoidale che parte dal corridoio dingresso (55%, incidenza che sale al 74%

nell'Oristanese). In tutta la provincia di Cagliari (90%), nel Sarrabus, nellOgliastra i nuraghi non hanno la scala (Asoru di San Vito; Piscu di Suelli; Arrubiu di Orroli; Domu e SOrcu di Castiadas, citando i più conosciuti). Nei pochi casi in cui questo elemento è presente, quasi sempre è scala di camera, ossia inizia ad una certa altezza allinterno della tholos (nuraghi Goni a Goni; Scandariu ad Armungia; Domu e sOrku a Sarroch; Su Nuraxi a Barumini).

Nel Sarcidano, nelle Barbagie e nel Campidano di Milis vi è un contesto più confuso, poiché le tre tipologie (camera, andito, senza scala) sono presenti in rapporti che mutano

da luogo a luogo. In realtà, bisogna considerare altri due archetipi: lo scalandrone esterno scoperto in alcuni esempi

del Marghine (G. Manca 1995b; 1996) e la cosiddetta scala sussidiaria (G. Dore 2001; 2002).

Un'altra differenziazione si può osservare nella conformazione planimetrica: la

camera interna con tre nicchie è tipica del centro-nord della Sardegna, ma abbastanza rara nel resto

dell'Isola.

Tali ragguagli sui modelli di pianta sono deducibili dallanalisi statistica di alcuni studi e catalogazioni

archeologiche, sia a carattere generale, come quelli del Lilliu (1962) o del Sequi (1985), proseguendo coi censimenti a

livello zonale pertinenti l'intera Gallura (R. Caprara et alii 1996), la Planargia e il Marghine (A. Moravetti 2000),

lOgliastra e la Barbagia (Archeosystem 1990), o su scala comunale, per i territori di Bonarcado (G. Manca 2002),

Mamoiada (G. Manca & G. Zirottu 1999), Muravera e Castiadas (R. Ledda 1985), Ozieri (F. Amadu 1978), Quartu

SantElena (G. Struglia 1989), Samatzai (Leoni 2003). Con lo spoglio bibliografico di questi testi è stato possibile

visionare planimetrie o descrizioni di oltre milleduecento nuraghi, comprendendo nella campionatura sia quelli

costituiti da una sola torre (monotorre), che le torri centrali di quelli complessi, ossia composti da più elementi.

Dalla comparazione della direzione dei corridoi d'ingresso, si è in grado di dedurre conclusioni singolari sulle

caratteristiche zonali dei vari nuraghi. Il dato più interessante vede i massimi di affluenza delle orientazioni per i valori

di 120°-155°, con un picco intorno ai 130o-135o, ossia in direzione esattamente opposta al maestrale. La fascia di

fluttuazione dei valori spazia per circa 35 gradi (ossia il 10% dell'intero orizzonte), attorno a questa direzione privilegiata.

Sono stati individuati numerosi nuraghi i cui corridoi d'ingresso sono diretti in un settore compreso tra 180o e 210o:

tale dato è caratteristico dei nuraghi del meridione dellIsola (a sud della linea da Riola Sardo a Baunei). Infine, gli

orientamenti compresi tra 90o e 120o sono caratteristici solo dei nuraghi costituiti da

un'unica torre della Sardegna settentrionale. In provincia di Sassari il 42% dei nuraghi (sia monotorre

che torri centrali di complessi) è orientato a Sud Est, il 25% a Sud, ed il 7% a Sud Sud Est, ma un 11% ad Est.

A questi dati vanno aggiunti alcuni esempi con altri orientamenti: Longu di Padria diretto a Est Nord Est (Sequi

1985, p. 39), Contras di Olbia e La Colba di Santa Teresa di Gallura (R. Caprara et alii 1996, p. 687) verso Nord Est,

Culbinu di Tempio Pausania verso Nord, e Li Conchi di Arzachena verso Nord Nord Ovest (R. Caprara et alii 1996,

p. 348; p. 436); il Meleu di Ozieri (F. Amadu 1978, p. 65) verso Sud Sud Ovest, i nuraghi Riu Manzanu di Esporlatu

(Sequi 1985, p. 71), San Sisto di Giave (Sequi 1985, p. 81) e Torolò di Ozieri (F. Amadu 1978, p. 174) verso Sud Ovest, e

il Montiju Contra A di Ozieri (F. Amadu 1978, p. 318) rivolto ancora ad Ovest.

In provincia di Nuoro il 40% dei nuraghi è orientato a Sud Est, il 31% a Sud, ed il 15% nella direzione intermedia

Sud Sud Est. L'aliquota rimanente comprende i nuraghi Monte Juradu di Mamoiada (Manca-Zirottu 1999, p. 282) e Longu

di Tertenia (Sequi 1985, p. 40) orientati a Nord Est; Tintirriolos di Bortigali (Sequi 1985, p. 101) a Est Nord Est; Gurti Acqua

di Nurri (G. Lilliu 1962, p. 64) e Miuddu di Birori (Sequi 1985, p. 50) a Sud Ovest. In provincia di Oristano il 50%

dei nuraghi è orientato a Sud Est, il 22% a Sud, ed il 18% a Sud Sud Est.

I nuraghi presenti nella Provincia di Cagliari seguono un trend diverso dal resto

dell'Isola, poiché le direzioni privilegiate sono sostanzialmente tre: Sud Est (il 34% dei casi),

Sud (25%) e Sud Ovest (21%). Proprio la qualificata presenza

di torri rivolte verso Sud Ovest costituisce una sostanziale

distinzione col resto dellIsola, peraltro parzialmente diffuse

in aree tuttaltro che marginali, dalla Marmilla (Gesturi), alla

Trexenta (Samatzai), al Gerrei (Armungia), sino al Sarrabus,

con tracce nelle montagne di Quartu SantElena, ma anche

in quelle di Sarroch: Scandariu di Armungia (G. Lilliu 1962,

p. 159); SOme SOrku di Castiadas (R. Ledda 1985, p. 270);

Piscareddu di Muravera (R. Ledda 1985, p. 148); Nuracce

Deu (o, Addeu) di Gesturi (G. Lilliu 1962, p. 91); Bruncu Musu

Congiu, Nuraxi Carrogas, Santu Perdu e SantAleni di

Samatzai (T. Leoni 2003, p. 45; p. 60; p. 47; p. 48); Biancu e

Monte Acutzu di Quartu SantElena (G. Struglia 1989, p. 60;

p. 48); Domu e SOrku di Sarroch (G. Lilliu 1962, p. 74).

Non mancano anche allinterno della stessa provincia

torri rivolte verso direttrici anomale: Su Covunu di Gesico

(G. Lilliu 1962, p. 84) verso Nord, Orcu di Muravera (R.

Ledda 1985, p. 170) verso Nord-Est; Riu Molas di Muravera

(R. Ledda 1985, p. 172) verso Est, Monte SOllastinu di

Muravera (R. Ledda 1985, p. 261) verso Est Sud Est, Don

Giovanni di Muravera (R. Ledda 1985, p. 267) verso Sud

Sud Ovest; infine, il Monte Turno di Castiadas (R. Ledda

1985, p. 96) verso Ovest.

Superando la perimetrazione su base provinciale e

ridefinendo le aree di omogeneità, si possono restringere i

nuraghi in due insiemi principali, idealmente separati a livello geografico dalla linea che corre tra Riola Sardo e

Baunei. Nel centro-sud dellIsola (comprendendo tutta la

provincia di Cagliari e parte di quelle di Oristano e di Nuoro)

il 33% dei nuraghi è orientato verso Sud Est, il 27% verso

Sud, il 20% verso Sud Sud Ovest, ma solo il 12% verso Sud

Sud Est. Oltre, naturalmente, ai soliti rari casi particolari.

Invece, nel centro nord il 49% dei casi registrati è orientato

verso Sud Est, il 23% verso Sud, il 12% verso la direzione

intermedia Sud Sud Est, con pochi esemplari diretti verso

altre direzioni.

Che spiegazione dare a questo turbine di dati? Rimanendo in un ambito scientifico, non si può certo contemplare

la vecchia dottrina che vedeva nei nuraghi degli antichi osservatori astronomici, o comunque costruiti seguendo i

percorsi celesti del sole, della luna e di alcune stelle. Le tesi

archeoastronomiche erano molto cervellotiche, e, come tali,

contrastavano con limpostazione che lepistemologo Karl

Popper suggeriva per la ricerca scientifica: la soluzione più

vicina alla verità è sempre quella banale, la più semplice.

Nell'atto straordinariamente importante del costruire,

come tutta la storia delle costruzioni umane insegna, l'uomo ha sempre inseguito

l'idea di forgiare un'opera che, col

minor dispendio di energie e di risorse, risolvesse nel miglior

modo possibile l'indispensabile bisogno di avere un riparo,

un rifugio, con tutti i comfort che le conoscenze tecniche dell'epoca gli permettevano. Fondare un edificio secondo

rigide disposizioni planimetriche affinché si possa rimarcare

da una certa apertura un certo fenomeno astronomico che

ogni anno si verifichi in un unico giorno su 365, è pura imbecillità. Si rasenta la follia se si ripete lo stesso schema sette

od ottomila volte, quanti sono i nuraghi. Come non avrebbe

avuto ragionevolezza losservazione dei lunstizi maggiori,

fenomeno rarissimo che si verifica ogni 18-19 anni, in unepoca

in cui, come evidenziano i resti scheletrici umani nelle tombe di giganti, la speranza di vita si arrestava ai 25-30 anni.

Probabilmente i Nuragici avevano qualche cognizione cosmologica, ma non certo molto sofisticata, poiché

certe dottrine raffinate erano figlie di conoscenze matematiche e tecniche evolute, legate alla pratica della scrittura,

riconosciute per le civilizzazioni sviluppatesi in

Mesopotamia, in Egitto, in Cina o nello Yucatan. È abbastanza evidente, invece, che la collocazione sul territorio

di un edificio è sempre derivata da problematiche strettamente tecniche e dallutilità pratica. Se, al contrario, si vuole

congelare in unarea un qualsiasi allineamento, non è necessario accumulare centinaia di tonnellate di pietrame:

bastano due menhir conficcati al suolo.

La prudenza in questo campo di ricerca è d'obbligo,

anche perché a partire dagli anni 90 nuove metodologie di

analisi, tra cui le Reti Neuronali Artificiali basate sulla logica fuzzy (o sistemi Neuro-Fuzzy), hanno permesso di

accertare che molte ipotesi archeoastronomiche sono abbagli colossali (M. Codebò 1998). Nel 1974

l'astronomo americano

John Eddy annunciò che la grande Ruota della Medicina - una struttura megalitica costruita da popolazioni native

americane sulla Bighorn Mountain (Stati Uniti) - sarebbe

servita per l'osservazione di alcune stelle (1974, p. 1035).

Le sue tesi vennero confermate e ampliate nel 1980 da un

altro studioso, Jack A. Robinson (1980).

Riesaminando le loro ricerche mediante un software

neuro-fuzzy si è poi appurato che gli allineamenti trovati

nel sito dai due ricercatori americani guardano in realtà da un'altra parte e hanno ben poco a che vedere con le stelle

da loro proposte. Inoltre, essi avevano errato sia nella

datazione del monumento (di ben 200 anni!), che nell'osservazione dell'azimut. In altre parole, il sito non ebbe mai

alcun significato archeoastronomico, ma fu edificato seguendo parametri di

tutt'altro genere (M. Codebò, 1998). Niente

male per uno dei più famosi siti archeoastronomici del mondo, da sempre citato, insieme a Stonehenge e a Newgrange, in tutti i libri

sull'argomento.

È abbastanza chiaro che la superficialità nella preparazione scientifica e le fantasticherie devono lasciare il passo

alla serietà nella ricerca e alla necessaria prudenza nelle affermazioni. Ferme restando le analisi sugli orientamenti,

ma non superando l'analisi neuro-fuzzy, tutte le affermazioni astronomiche su nuraghi e tombe di giganti sono state

collocate dagli stessi studiosi del settore nell'ambito della

fantarcheologia.

Massimo Rassu |

L'AUTORE.

L'ingegner Massimo

Rassu

svolge la libera professione

nel campo

dell'architettura e dell'urbanistica.

maxrax@tiscali.it

LA TORRE CENTRALE DEL NURAGHE ARRUBIU DI ORROLI (NU) - UNO DEI PIÙ GRANDI DELL'ISOLA - NON HA LA SCALA PER SALIRE AL TERRAZZO.

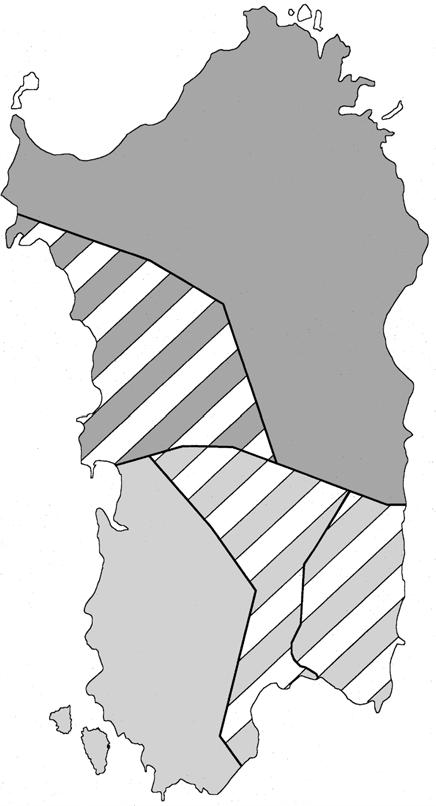

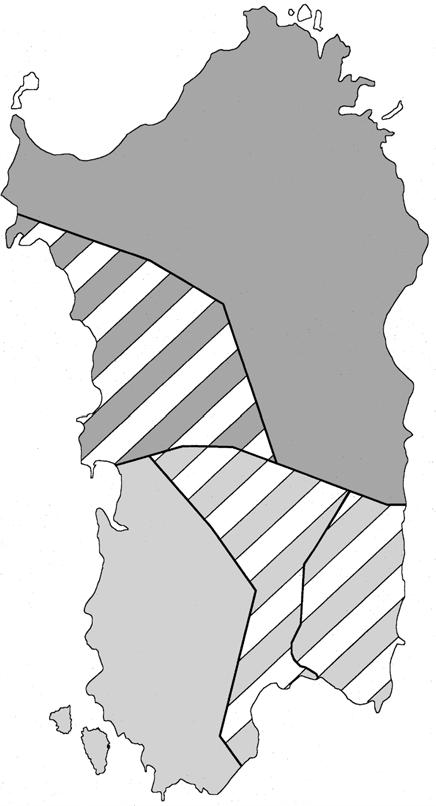

SARDEGNA, DISTRIBUZIONE DEI NURAGHI PER TIPOLOGIA DI SCALA.

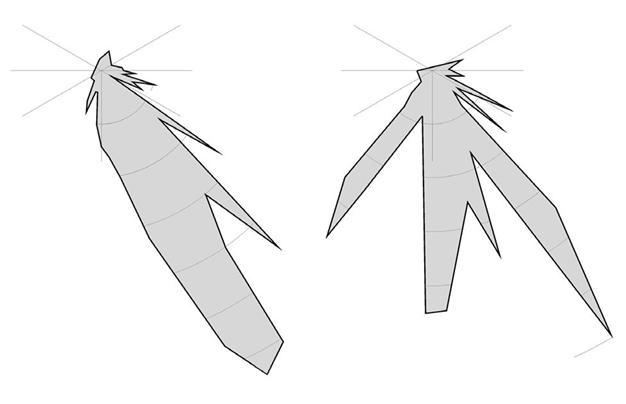

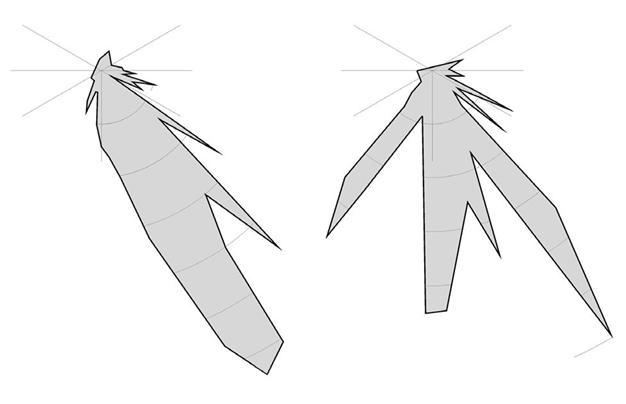

ORIENTAMENTO DEI

CORRIDOI D'INGRESSO DI NURAGHI "A THOLOS"

(sinistra: Sardegna centro-settentrionale;

destra: Sardegna centro-meridionale)

.

BIBLIOGRAFIA

F. Amadu 1978, Ozieri, Sassari.

Archeosystem 1990, Consorzio Archeosystem, Progetto I nuraghi,

Milano.

R. Caprara et alii 1996, Archeologia del Territorio. Territorio

dell'Archeologia, Sassari.

M. Codebò 1998, Problemi generali dell'indagine

archeoastronomica, in Atti del 1o seminario di archeoastronomia, Genova 22 febbraio 1997, Roma 1998.

G. Dore 2001, I nuraghes a scala sussidiaria, in Sardegna Antica,

n. 20, 2001, pp. 38-41.

G. Dore 2002, I nuraghes a scala sussidiaria, in Sardegna Antica,

n. 21, 2002, pp. 35-37.

J.A. Eddy 1974, Astronomical alignment of the Big Horn Medicine

Wheel, in Science, n. 18.

A. Forci & R. Relli 1999, Brocche e fiasche di età nuragica

nell'Antiquarium Arborense di Oristano, in Quaderni della Sovrintendenza Archeologica, n. 16, Cagliari, pp. 81-97.

R. Ledda 1985, Censimento archeologico del territorio del

Comune di Muravera, Quartu Sant'Elena.

T. Leoni 2003, Samatzai, sa storia nosta, Samatzai.

G. Lilliu 1962, Nuraghi. Torri preistoriche della Sardegna, Cagliari

1962.

G. Lilliu 1982, La civiltà nuragica, Sassari.

G. Manca 1983, Tipi di nuraghi, tecnica costruttiva e spunti

cronologici, in Sardigna Antiga, 1-2, Nuoro, pp. 18-20.

G. Manca 1995a, Nuraghi: tecniche costruttive, in Sardegna

Antica, n. 7, Nuoro, pp. 18-22.

G. Manca 1995b, Premessa critica, in A. M. Centurione, Studi

recenti sopra i Nuraghi e loro importanza, Nuoro 1995.

G. Manca 1996, I nuraghi del Guilcieri e il Perra di Sedilo, in

Sardegna Antica, n. 11, pp. 19-23.

G. Manca 2002, Bonarcado Antica. Archeologia del territorio, Nuoro.

G. Manca & Zirottu G. 1999, Pietre magiche a Mamoiada, Nuoro.

A. Moravetti 2000, Ricerche archeologiche nel Marghine-Planargia,

Sassari.

J.H. Robinson 1980, Fomalhaut and Cairn D at the Big Horn and

Moose Mountain Medicine Wheels, in Archaeaoastronomy Bull. Center for Archaeoastronomy, pp. 15-19.

R. Sequi 1985, Nuraghi. Manuale per conoscere 90 grandi torri

megalitiche della Sardegna, Cagliari.

G. Struglia 1989, I nuraghi di Quartu, Quartu Sant'Elena.

G. Ugas 1987, Un nuovo contributo per lo studio della tholos in

Sardegna. La fortezza di Su Mulinu-Villanovafranca, in "Nuragic Sardinia and the Mycenaean world", B.A.R. International Series,

vol. 387, Oxford, pp. 77-128. |